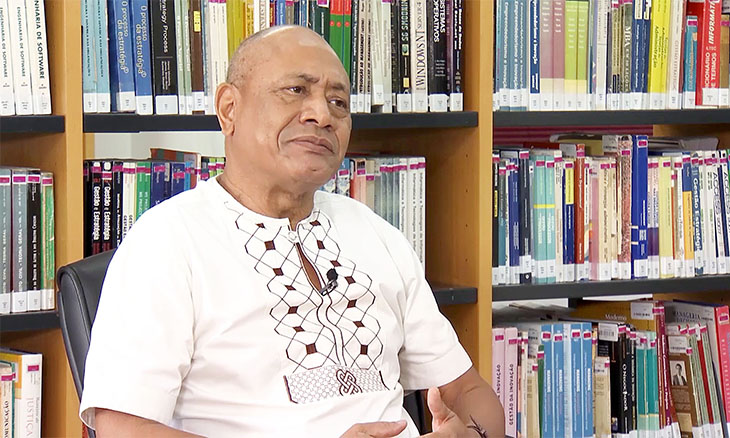

O Professor Doutor Lourenço do Rosário, Chanceler da Universidade Politécnica, entende que no começo a sociedade minimizou o impacto da COVID-19, mesmo quando a Europa, a América e a Ásia, por exemplo, eram assolados. Em relação aos ataques armados atribuídos à Junta Militar da Renamo, o académico diz que, ao contrário de Afonso Dhlakama, Mariano Nhongo “só tem faro militar e perde a oportunidade de protagonismo político no futuro”. E avisa que não se deve acreditar cegamente nas palavras de João Machava, ex-porta-voz do grupo, segundo as quais Nhongo está isolado. “Ele tem que dizer alguma coisa porque tem que ser bem recebido”. Acompanhe as declarações na íntegra.

Há mais de um ano que a pandemia da COVID-19 assola o mundo e Moçambique vive uma segunda vaga desta doença. O vírus, mais infeccioso e mortífero, está a criar pressão no Sistema Nacional de Saúde. Só no mês de Janeiro tivemos 18 mil novas infecções, mais de 200 mortos, número completamente assustador se compararmos com o ano passado. Como é que analisa essa subida de infecções no país?

Sobre a pandemia, temos que considerar que quando tivemos a primeira vaga, houve uma avaliação minimalista, talvez porque o país, a sociedade e os moçambicanos no geral já estão habituados a sofrer tantas catástrofes. Acreditamos que era um problema tendo em conta as notícias que iam passando, não só no país mas também na vizinha África do Sul, no mundo, na Europa e na América, para além da China. Mas ao mesmo tempo acreditávamos que não seríamos tão fustigados, quando os europeus, os americanos e os asiáticos eram assolados. E os números confirmavam essa nossa visão minimalista acompanhada também de uma certa análise interna de alguns sépticos, que comparavam esta pandemia a outras pandemias ou epidemias e surtos que iam surgindo em África. Estamos habituados à malária, à gripe sazonal, ao ébola, à cólera, etc.

Vivemos um pouco em “cima de muro” e não foi bom do ponto de vista da psicologia geral do país, na medida em que, quando chegou a fase do desconfinamento para as festas, psicologicamente estávamos totalmente libertos. Fomos às festas como se nada estivesse a acontecer e quando esta segunda vaga vem, com as tais estirpes mais infeciosas, fomos apanhados completamente desprevenidos. Este é um aspecto que recai sobre nós moçambicanos no geral.

Por outro lado, temos que falar também das autoridades, que iam alertando [sobre o perigo da doença], mas ao mesmo tempo também não foram suficientemente lestos em preparar o sistema de saúde, acreditando que não o pior podia vir. Se calhar estavam também a ser vítimas exatamente dessa visão colectiva que nós estávamos a ter e, naturalmente, que quando chega essa vaga também foram apanhados “descalços” no que diz respeito à prontidão do sistema, a capacidade de resposta. Obrigaram que houvesse respostas políticas e estamos a ter, neste momento, o que muitas vezes tem efeitos nefastos sobre a questão económica e psicológica do país. Se calhar dificilmente vamos recuperar em 2021.

No princípio do ano, os sinais estavam evidentes de que os números estavam a subir e, surpreendentemente, de forma desagradável. O número dos óbitos também estava a subir e chegamos a atingir até um recorde de 18 mortos por dia. De forma muito célere, o Presidente da República avançou com 21 dias de restrições e estas não foram suficientes e teve que voltar a agravar as medidas, estendendo as restrições mais severas por mais 30 dias. Como é que analisa essas medidas, principalmente com o elemento novidade que é o recolher obrigatório na região do Grande Maputo?

As cercas sanitárias são importantes onde há um descontrolo. Nós verificamos isso em vários países que têm, digamos, a noção de um descontrolo de infecções, dos internamentos e das mortes.

Voltando ao meu raciocínio anterior, o primeiro pronunciamento do Chefe do Estado sobre os 21 dias, apanhou-nos ainda naquela dinâmica de não acreditar [nos efeitos da doença] e nós estávamos ainda com as estatísticas. Não tínhamos nomes [de gente morta por causa da COVID-19]. A partir de uma certa altura, começamos a ter nomes, vizinhos, familiares, etc. Aí é que começamos a entrar em pânico e nessa altura penso que já estávamos psicologicamente preparados que as medidas do Chefe do Estado seriam mais gravosas. Algumas pessoas com as quais conversei esperavam que as medidas fossem muito mais graves do que aquele discurso didático que o Chefe do Estado teve. As medidas que foram tomadas: o cerco sanitário em Maputo com o recolher obrigatório, o que foi recebido de forma muito pacífica, apesar, naturalmente, de algumas bolsas de resistência. Mas de uma forma geral, foi muito bem recebido. O discurso caiu muito bem e depois a forma didática e coloquial que o Presidente apresentou. Penso que foi das melhores intervenções que o Chefe do Estado teve ao longo desse tempo da pandemia.

No primeiro dia do cumprimento do decreto, dia 05 de Fevereiro, o Presidente da República fez questão de se dirigir a todas as forças policiais no país para orientar que cumprissem estreitamente o decreto e evitassem excessos. Deviam conhecer o próprio Decreto, mas há relatos de uma actuação abusiva da Polícia no que diz respeito à mobilidade das pessoas cujo documento prevê alguma excepção depois das 21 horas, o que configura um ataque aos direitos humanos. Como é que analisa essa forma de estar da nossa Polícia?

São duas questões aqui. Por um lado, quando se definiu que havia um recolher obrigatório no âmbito da Situação de Calamidade Pública, devia-se ter estudado, acredito aqueles que aconselham o Chefe do Estado e preparam o seu pronunciamento não analisaram todas as possíveis falhas no que diz respeito à obrigatoriedade do cumprimento, por exemplo, do desconcerto entre fechar os restaurantes às 20 horas e o recolher às 21 horas. Não faz sentido porque se o restaurante deve fechar mesmo às 20 horas e os trabalhadores saírem a essa mesma hora, significa que a cozinha tem que fechar às 18 horas. Não está claro. Então, naturalmente que grande parte dos trabalhadores dos restaurantes não moram na cidade do cimento. A eles não se deve assacar o problema àquilo que o Chefe do Estado disse. Deve-se assacar aos seus conselheiros que, de facto, não analisaram isso, provavelmente porque não têm essa experiência do nosso sistema de transporte, da morosidade, etc., esse é um aspecto.

Por outro lado, as nossas forças policiais estão habituadas a exercer o poder desde que estejam fardadas e que lhes deem a possibilidade de exercer esse poder. Entre a dinâmica e a pulsão de cair por cima das pessoas e o aviso do Chefe do Estado elas deviam ser mais didáticas. Há sempre um compasso porque ao longo do tempo, mesmo nas praias, as nossas forças estão habituadas a bater [nas pessoas]. Depois há exemplos no terceiro mundo: na Índia a gente verifica isso. Vemos imagens de forças que batem nas pessoas na rua, etc. e elas acham que assim é que deve ser. Naturalmente que nós estamos num país muito sensível sobre essa questão dos direitos humanos.

Referia-me àquilo que é a actuação indiscriminada das pessoas que podem ou não ter mobilidade depois das 21 horas. O artigo 17, que versa sobre o recolher obrigatório, é muito claro em relação a isso. O próprio Presidente da República, na sua comunicação à Nação, também foi muito claro em relação às excepções que devem ser concedidas e respeitadas. Mas esse bloqueio que a Polícia tem feito é generalizado, é nesse sentido que lhe convidava a uma reflexão. Como é que a nossa Polícia deveria se comportar em situações como estas?

Esta é a primeira experiência de recolher obrigatório que estamos a viver numa grande metrópole como a cidade de Maputo e as cidades que circundam a capital. Sendo a primeira experiência, naturalmente que deveria, eventualmente, haver um prévio tratamento desse assunto com as próprias forças. Acho que o Presidente correu atrás do prejuízo quando previu que podiam acontecer essas situações e no dia seguinte reuniu-se com as Forças de Defesa Segurança para dar orientações muito claras, de que não deviam cair em cima das populações de uma forma indiscriminada.

Acredito que como em um mês as coisas vão ser corrigidas paulatinamente porque, de facto, até aí não havia nenhuma experiência de recolher obrigatório. Havia a experiência da Polícia também cair em cima das populações nos meios de transporte, nas aglomerações, nas praias diante das instituições públicas, etc, a qualquer hora. Neste momento, em termos de recolher obrigatório, é a primeira experiência. Acreditamos que as reivindicações do cumprimento dos direitos humanos possam melhorar se, por exemplo, a situação não melhorar o Presidente prorroga o recolher obrigatório. Acho que o segundo prolongamento vai ser melhor do que este.

Estas novas medidas voltam a impactar no sector da Educação. O Presidente anunciou a suspensão das aulas presenciais por 30 dias e, mais uma vez, o sector da Educação será afectado. Como é que analisa isso no imediato e a longo prazo?

É uma pergunta que cai bem porque estou no sector. Felizmente, o Presidente falou de adiamento mais do que suspensão. Foram suspensas as aulas residuais, sobretudo no subsistema do ensino técnico-profissional e no subsistema do ensino superior, neste o prolongamento do segundo semestre do ano passado. A suspensão das aulas presenciais apanhou-nos no período dos exames no ensino geral e no grosso do sistema da Educação estava previsto o início das actividades lectivas a partir de 19 de Março. Portanto, o Presidente da República adia todo o sistema até 5 de Março, sem suspender os exames, as inscrições, o que significa que apanha o sistema num momento morno e não impacta tanto como impactou quando foi o Estado de Emergência, em que se encerrou em Março todas as escolas e prorrogou-se por quatro meses.

Isso se não renovarem essas medidas?

Sim, mas ele teve na sua intervenção, na introdução à intervenção dele, uma fala bastante elogiosa sobre o impacto das infecções no sistema educativo das aulas nas escolas. Isso já é um sinal de que, provavelmente, poderemos ter uma outra postura. Aquelas escolas que conseguiram preparar-se adequadamente para reabrir em Outubro não foram, ao longo deste período até este segundo surto, foco de infecções como os outros sectores como mercados, os transportes, os bairros, etc, etc.

No ano passado, Lourenço do Rosário disse que as escolas não foram tidas e nem achadas no processo de tomada de decisão da suspensão de aulas. Este ano foi diferente, qual era a vossa expectativa?

Eu acredito que a nossa experiência, pelo facto de estarmos, como disse, numa fase morna, nós já estávamos expectantes que o início das aulas fosse adiado. A suspensão das aulas ensino técnico-profissional, nós temos um ensino técnico-profissional, derrogamos esse período de um mês para férias que os alunos deviam ter, porque para os alunos técnico-profissionais o primeiro semestre ia começar em Junho. Então, julgo eu que dá para compactibilizar esta situação. De facto, o ano passado, os actores não foram consultados adequadamente para poderem se pronunciarem, fomos apanhados desprevenidos, tivemos que nos reinventarmos. Tivemos muitos choques, não só com as autoridades, mas também com os pais e encarregados de educação. E convosco a comunicação social porque, de facto, estamos todos baralhados em relação ao que devíamos fazer.

O sector do turismo é o que mais ficou afectado pela COVID-19, mas não foi o único. Outros sectores ressentiram-se da pandemia. Dois mil e vinte foi um ano negro e em 2021 não se vislumbra melhorias. O ano começa com algumas incertezas, estamos a falar de uma pandemia que colocou centenas de milhares de pessoas no desemprego. Entrando para o ano 2021 com incertezas, quais são os impactos e efeitos económicos e sociais que daí podem advir e como minimizar?

Os impactos são enormes e os efeitos são imprevisíveis, porque não havendo a reactivação deste sector, não só as empresas vão à falência mas centenas de milhares de trabalhadores vão para o desemprego e com elas todas as suas famílias. Não vejo só para o sector do turismo, vejo também o sector económico, não o informal. As barracas e as senhoras que vendem na rua também estão recolhidas neste momento. E este impacto recai sobre a maioria da população. Isso tem efeitos sociais imprevisíveis porque o país, o nosso Governo não está economicamente em condições de poder acorrer estas pessoas com subsídios como os países ricos têm feito. Então, reerguer-se desta situação é extremamente complicado. As finanças das famílias estão a ficar debilitadas, mesmo aquelas que têm alguma almofada. As finanças são fracas e sendo assim mesmo o turismo interno não pode ser considerado uma alavanca. Os clientes do sector informal também perderam os seus empregos. O Plano Económico e Social, não sei se o Governo vai apresentar à Assembleia da República algum orçamento retificativo que possa contemplar esta questão. Não sei do ponto de vista dos parceiros internacionais há alguma possibilidade de acorrer a esta situação. Mas de facto no ano 2020 tivemos uma experiência complicada. Não vejo que 2021 seja melhor.

Por falar em turismo, outrora a nossa localização geográfica foi um factor de privilégio para todos os moçambicanos. Mas hoje esta nossa localização coloca-nos na rota dos ventos e ciclone de intensidade muito alta, levando centenas de moçambicanos à situação humanitária deplorável. Como é que analisa esta combinação de desgraça a que o país está sujeito e que caminhos ou acções o Governo pode encetar para minimizar o sofrimento da população?

Este é um factor de que as mudanças climáticas estão a bater-se sobre Moçambique de uma forma muito severa e não vejo como reverter esta situação num futuro próximo porque os ciclones são cada vez mais duros. Tivemos o Ida, o Kenneth, o Chalane, o Eloise e parece que vem mais um aí, etc. Então, não há memória na histórias do nosso país de uma sequência de ciclones desta natureza e não estávamos sequer preparados, diferentemente de muitos países como as Caraíbas e sul dos Estados Unidos que estão preparados para lidar com esta situação de uma forma recorrente, todos os anos. Então, o sector do turismo é o primeiro a sofrer mesmo numa situação normal porque o fenómeno coincide com o período de Verão, em que os turistas, nacionais e estrangeiros, costumam ir de férias, entre Outubro e Março.

O país não está preparado. Não é um problema de governação, é de contextualização regional e internacional, para que se dê uma resposta adequada a uma situação desta natureza.

Como manter a chama da esperança dos moçambicanos acesa?

Nós os moçambicanos estamos sempre habituados a reerguermo-nos sobre as catástrofes: guerras, pandemias, calamidades naturais, etc., mas temos que pensar em dois países diferentes: estamos a falar de Moçambique que é a grande maioria da nossa população, os camponeses e as pessoas que vivem do seu trabalho do dia-a-dia. Que não querem ver as suas lavras inundadas. Tem que se fazer algum trabalho para estas populações e isso compete à nossa governação. A outra face do país é aquela que tem condições para se movimentar e frequentar lugares turísticos. Não basta uma planificação governativa. Penso que há um contexto regional e internacional para ver como se pode controlar a questão das catástrofes ou mudanças climatéricas.

A instabilidade político-militar sempre caracterizou Moçambique. Os acordos entre o Governo e a Renamo sempre foram de pouca dura. O último acordo previa a integração dos guerrilheiros da Renamo nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, mas uma facção do partido recusou-se a reconhecer o acordo e iniciou ataques armados na região centro do país. Pela sua experiência no palco das negociações, que saídas aponta para este impasse?

A minha posição sobre essa questão é pública. Já tive a oportunidade de me pronunciar, várias vezes, sobre a questão concreta do acordo entre o Governo e a Renamo, toda a planificação do DDR e a saída de Mariano Nhongo, da dissociação desse processo. Sempre disse que o problema político desta questão de instabilidade e de conflito é exclusivamente da Renamo, porque Mariano Nhongo tem um percurso. Não saiu do nada. Ele acompanhou esse processo, esteve ao lado de Afonso Dhlakama. Ele sabe do que está a falar, que nós não conhecemos. Não sabemos, que provavelmente não terá sido plasmado na sua totalidade entre aquilo que era o acordo antes da morte de Afonso Dhlakama e aquilo que rubricado em Agosto de 2020.

Mariano Nhongo dissocia-se de Ossufo Momade após o congresso. Do meu ponto de vista, Mariano Nhongo perdeu uma boa oportunidade de ser um actor quando começou a atacar viaturas na Estrada Nacional [número 1], seguindo a senda que Dhlakama também fez nos conflitos pós-eleitorais, quando o Chefe do Estado lhe deu a possibilidade de haver uma trégua, por iniciativa do próprio Chefe do Estado. Ele devia ter aparecido, de modo a continuar a sua luta política com a Renamo, para reivindicar os pontos que ele acha que não deviam ser aceites pelo grupo dele, do que continuar a atacar [viaturas e pessoas] porque, de facto, do ponto de vista de segurança dos cidadãos, isso compete ao Governo. O Governo faz bem, naturalmente, combater Mariano Nhongo do ponto de vista militar.

Então, eu penso que este conflito tem duas faces e nós vimos já alguns passos a serem dados, depois do avançar e recuar da própria bancada da Frelimo na Assembleia da República no sentido de pressionar a Renamo a assumir o seu compromisso de resolver o problema do Nhongo, politicamente, porque compete ao Governo resolver a situação da segurança dos cidadãos. O Nhongo ao não aceitar esta situação e continuar a atacar, naturalmente que se colocou à frente das armas e terá perdido uma boa oportunidade. Aí, julgo eu, falta ao Mariano Nhongo o faro político que Dhlakama tinha, porque este sabia o sentido de oportunidade: quando é que devia parar e quando é que devia avançar. Esse faro político falta-lhe [Mariano Nhongo]. Ele só tem o faro militar e, se calhar, ele vai, naturalmente, perder a oportunidade de ter um protagonismo no futuro político deste país e na própria Renamo.

Por falar em oportunidade, uma vez que as tentativas de negociação com Mariano Nhongo têm fracassado, um dos seus homens fortes desertou da Junta Militar e em depoimento à imprensa chegou a dizer que Mariano Nhongo está a ficar isolado, sem apoio. Será este um prenúncio de que as coisas vão terminar ou muitos mais capítulos desta série de terror podem surgir?

Eu sou céptico em relação à fala dos desertores, porque um núcleo muito pequeno de guerrilheiros instrumentalizados pode desestabilizar e criar instabilidade em zonas muito vastas do nosso território. Somos um país densamente povoado e há zonas de esconderijo muito grandes e, naturalmente, é preciso dar um desconto na fala do Machava. Ele tem que dizer alguma coisa porque tem que ser bem recebido. Já tivemos esse tipo de discursos ao longo da história dos conflitos armados, mesmo na luta de libertação nacional. Aqueles que deixavam as fileiras da Frelimo e se apresentavam às tropas portuguesas, também diziam isto, que a Frelimo estava enfraquecida e que ia perder a guerra. Mesmo durante a guerra dos 16 anos, aqueles que desertavam, também diziam isto. Portanto, é preciso descontar. Não estou a tirar mérito a esta fala. Claro que Mariano Nhongo ao persistir, não ter aceite as tréguas que o Chefe do Estado lhe deu e enveredar por uma senda de negociação e reivindicação política na legalidade, perdeu uma boa oportunidade de poder ser um actor político importante.

O que deve persistir, a contínua a busca pelo diálogo ou a resposta armada?

O Governo não pode descartar a resposta armada se ele continuar a atacar porque é sua obrigação prover a segurança aos moçambicanos. Relativamente a questões políticas, se Mariano Nhongo tivesse aparecido naquela altura e forçado um conselho nacional da Renamo para resolver os seus problemas internos, acredito que há muita gente dentro da Renamo que apoia o seu pensamento. Ele não é um líder político, é um líder militar, mas haverá, provavelmente, dentro das fileiras da Renamo, pessoas que estão caladas neste momento e que apoiam as ideias dele. Então, eu acho que se ele tivesse aparecido, calasse as armas, teria feito muito melhor do que pôr-se à frente das armas como ele decidiu fazer. Então, penso eu que aí Machava tenha razão, as pessoas estão cansadas de andarem escondidas e perseguidas.

E por falar em calar das armas, acredita na desmilitarização definitiva da Renamo?

O problema está nas forças que saem de uma guerra prolongada. Isto também se passou com a própria Frelimo, quando assinou o acordo de paz de Lusaka e aceitou desmilitarizar-se, não entregou todas as armas. Portanto, há sempre uma bolsa que é preciso ter em conta e isso é matéria das forças de inteligência nacional poderem perceber. Eu, como cidadão, acredito que a desmilitarização completa não se faz com as forças de guerrilha. Sobretudo na Renamo, que tem uma história de mais de 20 anos de luta, haverá sempre uma bolsa com armas. Agora, se essas armas são activadas ou se são células adormecidas, porque também acontece no xadrez político internacional, há células adormecidas, com as armas guardadas, à espera do melhor momento para poderem acordar. Eu não acredito numa desmilitarização a 100 por cento.

Olhando para Cabo Delgado, que é outra região do país que também vive uma situação desconfortável para os nativos e para todos nós como Nação, com os ataques terroristas, qual é a sua teoria sobre o terrorismo nesse ponto do país?

Também tive a oportunidade de me pronunciar sobre esta questão, sobretudo porque tenho alguma responsabilidade ao nível do Mecanismo Africano de Revisão de Pares e isto tem sido uma matéria de reflexão desde que no dia 05 de Outubro de 2017 aconteceu o primeiro episódio concreto, com a ocupação, por algumas horas, da vila de Mocímboa da Praia. Abriu-se um click relativamente a uma região extremamente complicada que nas várias leituras e estudos que tenho feito sobre aquela região que se chama Costa Swahili, uma costa que vai desde corno o golfo de Omã até Angoche, até Zambézia que é uma costa que sempre sofreu mesmo antes dos portugueses chegarem com que se chama economia de tráfico. A segurança costeira não era uma coisa desconhecida. Gostaria de referir ter ouvido na conversa que tive, depois do rapto do navio Vega 10, em 2010, na Costa de Vilanculos, da boca do Presidente Guebuza, que Moçambique estava desprotegido na costa e que era preciso ter um projecto que pudesse criar, de facto, condições de defesa costeira como deve ser. Também, numa conversa que tive com o embaixador da França, dizer que a propósito do interesse que os americanos têm, sempre tiveram em ter uma base militar em Nacala, dizendo que isso era contra os interesses da França ter os americanos aqui à porta.

Há questões estratégicas de segurança na costa moçambicana, até porque todo o tráfico ilegal de droga, armamento, madeira, marfim, pessoas, etc, encontra uma costa completamente desprotegida e sempre se criaram elementos que protegem esta circulação. São guardas que protegem esta circulação de tráfico. Não é novidade nenhuma porque isto vem desde séculos passados, antes dos portugueses chegarem. O grande problema agora é que com a chegada das grandes empresas para explorarem legalmente as riquezas da província de Cabo Delgado, quer nos rubis, quer no gás e no petróleo, a tentativa de o Governo regularizar a economia entra em choque com esse status quo que abrange não só a província de Cabo Delgado, mas também Niassa. A minha leitura é que os alertas que foram dados pela inteligência nacional e internacional sobre esta situação não tiveram uma resposta com rapidez, suficiente e, se calhar, aí vem a questão das dívidas ocultas que se escudam um pouco sobre esta questão, mas, de facto, tem a ver com isto.

Mas de forma resumida, qual é a explicação que dá para o terrorismo em Cabo delgado, fora esta fragilidade da costa?

Estes jovens já estavam habituados a uma economia ilegal e, de repente, são acouçados pela chegada da economia legal que lhes retira a possibilidade e, naturalmente, eles são reprimidos de uma forma bastante forte.

Descarta completamente o argumento da necessidade de impor uma lei islâmica na região?

Não me parece que o factor número um seja um conflito religioso. Para mim, o primeiro problema é este [economia legal]. Não é um problema de factor islâmico. O facto islâmico vem como um escudo porque aí sim, eles depois são cooptados pelo terrorismo internacional.

Este problema já é uma realidade. Moçambique tem como travar?

Nas circunstâncias actuais não. Sozinho não. Eu penso que o conflito está internacionalizado. Estando internacionalizado, não é possível porque não é um problema que se resolva com confrontos militares, é um problema económico e como está internacionalizado, das duas uma: vai ser um conflito de baixa intensidade e as grandes companhias vão continuar a explorar as riquezas, como acontece na Nigéria, na Líbia, na Síria, no Iraque e no Mali, etc; ou então é preciso encontrar, de facto, uma forma, quer regionalmente, quer internacionalmente, de resolver o problema de uma forma mais global.

Que apoio é que Moçambique podia receber da SADC, da União Africana, da União Europeia, considerando que até ao momento há muito mais declaração de intenção do que o apoio efectivo?

Por aquilo que eu sei, Moçambique, como Estado tem estado a dar passos muito cautelosos no que diz respeito a pedidos de apoio militar, porque a presença de forças estrangeiras num determinado território traz problemas e sequelas muito importantes, penso que isto realmente está a ser equacionado de uma forma muito acautelada. Mas mais do que pedir uma ajuda militar simples, há que, de facto, encontrar elementos que fraturem os outros factores de conflitualidade no que diz respeito ao tecido social e económico. O território que está completamente desertificado de população corresponde a quase um terço da população de Cabo Delgado. Isto é grave e sendo grave é preciso perceber porque essas populações não podem ser reassentadas de uma forma definitiva nos outros distritos e províncias do país. Elas têm que regressar para os seus territórios.

Apontava exactamente para esta questão do drama humanitário que este conflito está a fazer emergir no país e que justifica um apoio mais concreto e pontual. Que respostas poderíamos ter dos vários organismos em termos de apoio?

O apoio que está a ser dado agora é de mitigar a situação precária que os refugiados estão a ter e não é este apoio. O apoio tem que ser estrutural porque não se resolve militarmente. Militarmente é preciso conter a situação para que as populações possam voltar para os seus territórios. Desertificar esses territórios significa uma situação gravosa, mesmo que esses territórios continuem sob soberania moçambicana, não tem população para governar. É preciso, de facto, termos esta componente militar sim, mas é preciso haver um apoio internacional estruturante de modo que as populações possam regressar aos seus territórios. Isso é importante.

E onde e que teria que buscar apoio?

A União Africana, na SADC, a CPLP, e União Europeia, etc, deviam encontrar, por parte de Moçambique, propostas muito concretas de como é que deve ser feita a ajuda porque não podem ser eles a trazerem as propostas. Temos que ser nós. O que nós devemos exigir do nosso Governo é que prepare pacotes que devolvam esperança às populações de Cabo Delgado, de modo a que possam voltar às suas terras.

Reina o silêncio sobre o tema de Cabo Delgado e ouve-se alguma narrativa triunfalista do Governo. Mas, por outro lado, há uma abordagem também triunfalista dos terroristas, com vídeos nas redes sociais a divulgarem suposto sucesso que estão a ter no campo de batalha. Como é que analisa esta açcão e como travar essa narrativa vitoriosa dos terroristas?

Os terroristas não têm nada a perder, são terroristas. O que está a faltar, neste momento, em Moçambique, é uma outra narrativa que não seja apenas à volta da operacionalidade militar. Nós gostaríamos de ouvir não só o ministro da Defesa, o ministro do Interior, o Chefe do Estado-Maior do Exército e o Comandante-Geral da Polícia a falarem do teatro operacional norte. Não é isto que é importante neste momento. Foi criada ADIN, está tudo em silêncio. Mas foi criada exactamente para haver pacotes que possam resolver os problemas do norte, está tudo em silêncio.

Fora a expectativa global das várias comunidades de que Moçambique pertence, olhando concretamente para uma abordagem individual de cada país, qual é a expectativa que Moçambique poderia ter da Tanzânia?

Tanzânia é um país vizinho estratégico porque o epicentro do conflito é naquela zona e a deslocação do Presidente àquele país pode indiciar os primeiros passos para poder concertar estratégias comuns de conter a movimentação porque sabemos que eles usam os Grandes Lagos, vindo do Congo. Ou usam o mar, isso toda a gente sabe. Quem lê um bocado, quem está preocupado com o conflito em Cabo Delgado, conhece as rotas do tráfico. Portanto, eu penso que a Tanzânia é um aliado estratégico dentro da SADC. Do ponto de vista de conter essas rotas, é importante.